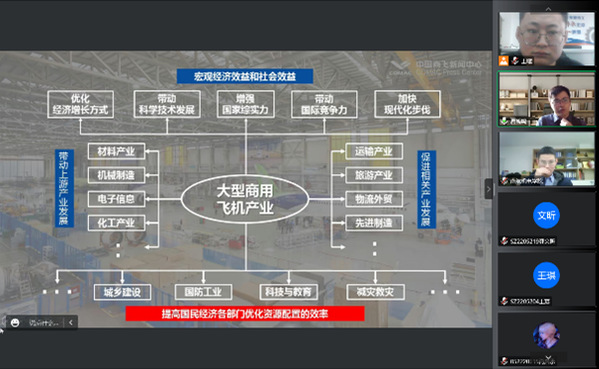

中心面向国家航空发展战略,以“新工科建设”为导向,以培养飞行器、发动机领域的高质量创新人才为目标,依托强劲的科研实力和丰富的行业资源,构建了产教/科教融合的实践教学新模式、自主创新导向的教学资源体系以及多元协同的“四融合”实践模式,形成了特色鲜明的航空工程创新人才培养范式。近年来,在学生能力培养、师资队伍建设等方面取得显著成效,涌现中国大学生年度任务2人,获批全国高校黄大年式教师团队2个,获国家级教学成果奖一等奖1项。中心培养理念和模式得到国内多所高校学习和推广。

一、建设理念

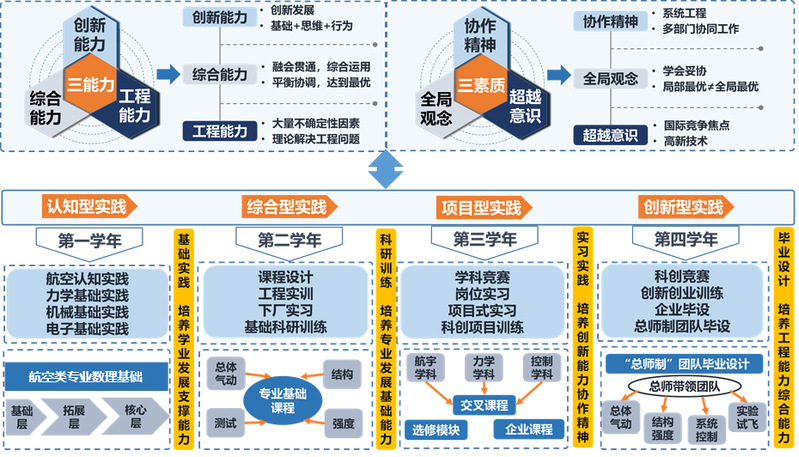

中心以实现航空强国战略为方针,以培养具有浓厚航空报国情怀和卓越创新能力的高质量人才为目标,在学生培养过程中,明确“三能力、三素质”人才培养要求(创新能力、综合能力、工程能力;全局观念、协作精神、超越意识),构建“厚基础、宽口径、重交叉、强实践”的人才培养理念,全面提升学生的动手能力和实践创新能力。

二、主要举措

(1)面向行业发展需求,构建产教/科教融合的实践教学新模式

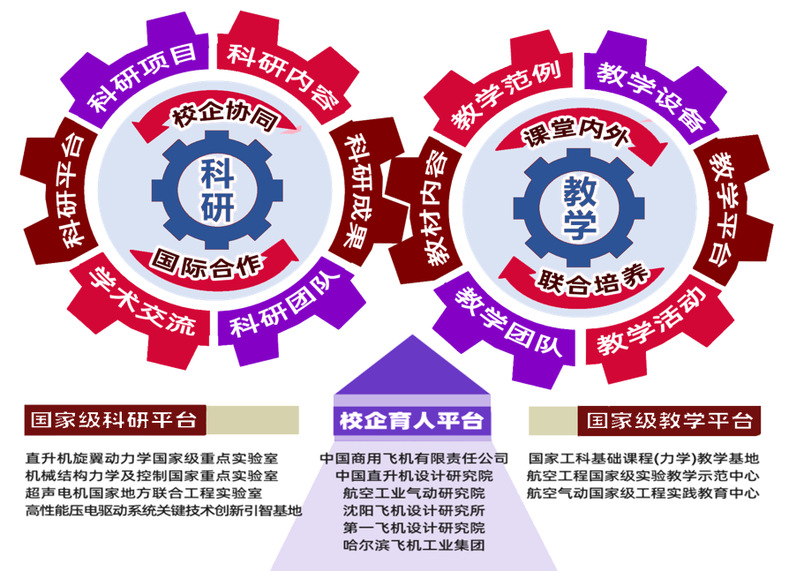

针对航空工程类人才培养特点,以校企协同育人平台、国家级教学/科研平台作支撑,实施教材内容与科研成果、教学范例与科研内容、教学设备与科研项目、教学平台与科研平台、教学活动与学术交流、教学团队与科研团队等“六融合”举措,构建课程学习-科学研究-工程实践一体化的产教/科教融合“大课程”实践教学新模式。

中心将产教/科教融合深度融入本科生四年实践教学,针对不同年级的学生建立递进式实践教学体系,包括认知型、创新型、研究型、综合型和项目式实践4个阶段。中心下辖教学/创新实验室以及依托的2个全国重点实验室是认知、创新和研究型实践的主要场所,共建的数十个校企联合培养基地、项目式实习基地则为高年级的综合型和项目式实践提供平台。此外,按照“校企协同命题、师生互动选题”等方式使企业深度参与每个阶段的学生培养过程中。实践教学以飞行器创新设计、飞机模型制造装配、控制测试、试验试飞等为主,具有鲜明的行业特色、研究性和创新性,以及显著的团队协作、学科交叉融合特点。通过此过程,全面提升航空类学生的“三能力”和“三素质”。

图1 产教/科教融合“大课程”教学模式

图2 航空类专业递进式实践教学

图3 学生参加实验实践训练

(2)汇聚行业优势资源,打造自主创新导向的产教/科教融合教学资源体系

充分利用行业资源,广建产教融合实习实训平台,组建资深学者和行业专家领衔的校企联合教学团队,建设围绕实践、以多学科交叉和创新能力培养为特征的专业核心课程群以及理论与实际相结合的高质量产教融合专业教材,多方位打造了自主创新导向的产教/科教融合教学资源体系。

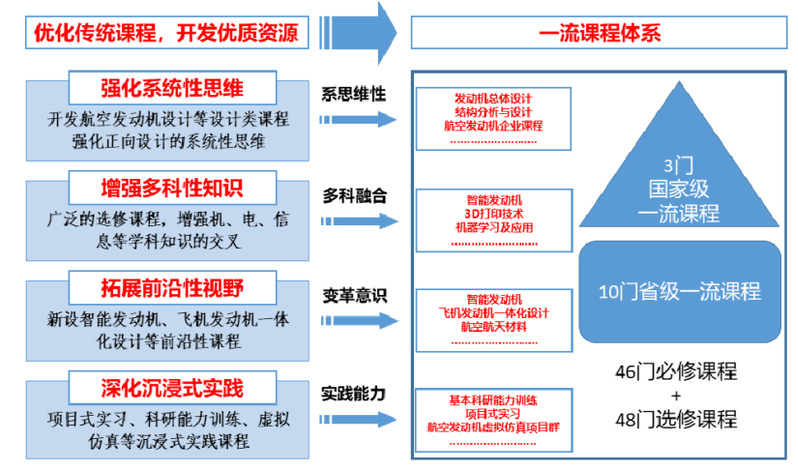

中心以航空高质量人才培养为目标,探索“课堂教学—自主探究—创新实践—反思改进—重点培育—创业孵化”的新工科专业教学模式,依托2个全国重点实验室,按照“需求出发、点面结合、校企协同、联合育人”的建设思路与航空工业所属主要厂所、相关民营企业共同建立了一批校企实习基地、项目实习基地等实习实训平台,邀请企业导师共同承担课程教学以及教材建设,共计开设产教融合课程26门和专业教材6部。另一方面,以强大的科研实力依托,充分发挥大师、大学者的科学引领作用,以研促教,通过优化传统课程,开发“大师引领”科创融合课程8门、高阶性的航空设计类课程8门,新设智能发动机等前沿性课程10门,拓展科研能力训练等实践环节8门,建成 10 余门国家及省级一流课程。

图4 中心实践教学资源建设

图5 中心创新课程体系建设

图6 “大师引领”科教融合课程

图7 产教融合课程

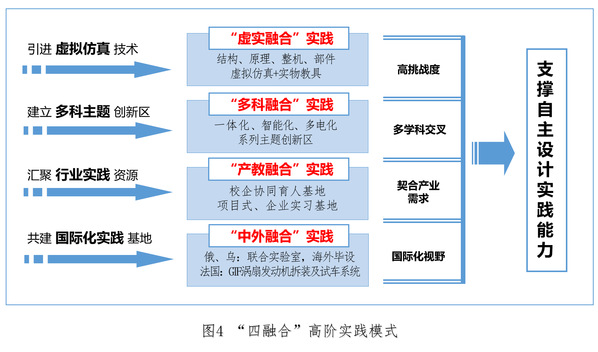

(3)强化创新设计能力,建立多元协同的“四融合”实践模式

与行业深度融合,推动与俄、乌等国合作开展航空专业高阶实践教学,创建了“虚实融合、多科融合、产教融合、中外融合”的四融合高阶实践模式,从“系统思维、多科融合、变革意识、实践能力”多维度提升学生创新素质。

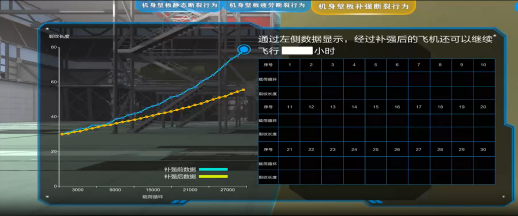

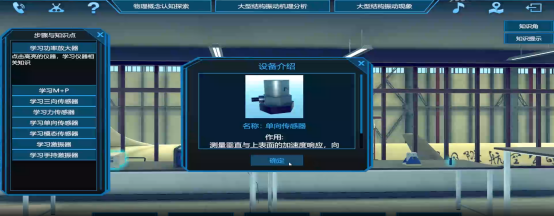

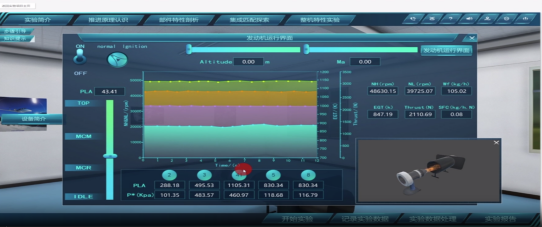

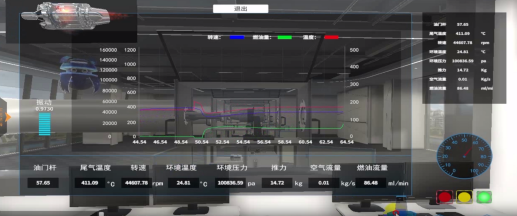

通过向学生开放科研平台,航空类专业本科生全员参与科研实践,推广大型飞机结构振动特性虚拟仿真、飞机发动机装配与试车等4门国家级虚拟仿真项目,丰富实验内容,拓宽实验边界,实现多层次多维度的虚实融合实践;瞄准航空智能化、动力高效化等发展趋势,构建旋翼飞行器大学生主题创新区、多能量混合推进等多科融合的主题创新区,强化机、电、信息多学科交叉实践;汇聚行业资源,建立了5个校企协同育人基地,深化产教融合实践;与俄、乌等共建直升机、发动机实践教学平台,引进并发展法国先进齿轮传动风扇发动机装配与试车系统,拓展中外融合实践。依托“四融合”实践模式,让学生在工程情境中开展高挑战度的项目式设计实践,提升创新能力,培养满足当前国家战略发展需要的创新人才。

图8 “四融合”高阶实践模式

图9 高阶实践训练

二、实施成效:

(1)学生培养成效好,行业认可度高

涌现出中国大学生年度人物(2人)和全国大学生小平科技创新团队(2个)为代表的优秀学生和团队,获得大学生航空创意竞赛全球总冠军、国际空中机器人大赛(IARC)全球总冠军、互联网+大赛金奖、创青春全国大学生创业大赛金奖等为代表的国际和国家级奖600余项,形成大学生航空科技创新“南航现象”。省优秀毕设团队设计的四座轻型通航飞机,转化为“NH40”型号项目。学生创新实践形成的成果,如“扑翼机”、“扇翼机”等,转化为重大国防项目,推动行业创新发展。段文博同学成立南京奇蛙智能科技有限公司,总书记评价其展示产品:“这个无人机做得不错!”。中心强实践、重创新的培养理念,全面提升了学生的动手能力和实践创新能力。学生综合能力得到用人单位的高度认可。近10年来,航空研究所核心技术骨干和型号总师40%以上来自南航。

图10 全国大学生小平科技创新团队

图11 中国大学生年度人物

图12 奇蛙无人机获总书记认可

图13 挑战杯竞赛

图14 互联网+金奖

图15 中心学生荣获各类创新创业奖项

图16 省优秀毕设转化为NH40型号项目

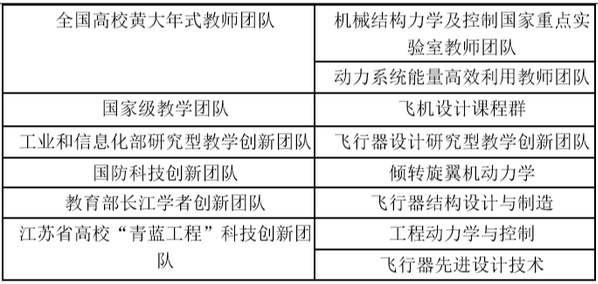

(2)师资团队、课程教材和育人平台等教学资源建设成效显著

新增杰青等国家级人才15人次,全国高校黄大年式教师团队等国家级和省部级教学团队7个。更新实践教学方法和内容,获国家级虚拟仿真示范项目4项,国家一流课程6门、省一流课程19门;获批3部全国优秀教材、5 部“十四五”规划教材,昂海松教授获全国首届教材建设先进个人;注重科研成果转化,自研制了“共轴刚性旋翼气动干扰试验台”、“微型涡轮发动机台架试车教学实验系统”等 30 套实验教学仪器设备/系统。

|

新增智能航空器设计与制造长江经济带人才培养和科技创新合作体、力学基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家级大学生工程实践教学平台等国家级育人平台5个,省部级育人平台3个,作为副主任单位建设5个教育部虚拟教研室,与俄罗斯等高校共建3个联合人才培养基地,与原有平台一起,形成了一流的育人平台支撑。

新增智能航空器设计与制造长江经济带人才培养和科技创新合作体、力学基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家级大学生工程实践教学平台等国家级育人平台5个,省部级育人平台3个,作为副主任单位建设5个教育部虚拟教研室,与俄罗斯等高校共建3个联合人才培养基地,与原有平台一起,形成了一流的育人平台支撑。表1 示范中心新增国家和省部级教师团队

图17 全国黄大年式教师团队

图18 专业系列教材建设

图19 国家级虚拟仿真教学实验项目

(3)成果示范效应好、国内外影响大

中心建设取得丰硕成果,获国家级教学成果一等奖和二等奖各 1项,省部级教学成果奖5项。成果得到多方面的推广和应用:

l 德育示范效果好,入选教育部首批“三全育人”综合改革试点,成立全国首个航空航天类课程思政中心,创办全国首届航空航天类课程思政教学改革论坛,引领航空航天类专业课程思政。

l 新建的虚仿课程、专业教材《传热学》、《航空航天概论》、《无人机设计导论》等以及自制教学仪器等教学资源被北航、哈工大、西工大、矿大等20余所高校采用,年均超6000人次;

l 中心的人才培养理念和培养模式在全国高等学校航空航天类专业教育教学研讨会等受邀进行大会主题报告交流和经验推广,宋迎东教授接受《光明日报》专访。清华、上交等众多国内高校均来学习调研人才培养模式和培养方案。由教指委主任何雅玲院士、蔡国飙教授等组成的成果鉴定专家组评价“成果对国防军工类专业建设具有示范引领作用,在新工科人才培养方面具有重大推广价值。

l 在国际影响方面,中心发起成立美、英、俄等八国在内的首个国际直升机教育联盟、创办亚洲飞行器设计教育国际研讨会(AWADE),引领专业的国际化发展;与俄、乌、法等国大学开展了常态化人才培养合作与交流,国际声誉稳步提升。每年吸引外国留学生60余人来攻读学士学位。

图20 全国首届航空航天类课程思政教学改革论坛

|

|

图21 全国航空航天类专业教育教学研讨会 | 图22 国际直升机教育联盟成立 |

|

|

图23 留学生团队飞行器设计实践教学 | 图24 亚洲飞行器设计教育国际研讨会 |

图24 科教/产教融合经验推广